社内マニュアルやFAQの検索効率を高め、正確かつ迅速な回答を実現する「RAG構築サービス」が注目を集めています。

自社ナレッジと生成AIを組み合わせることで、問い合わせ対応の属人化を防ぎ、生産性や顧客満足度の向上につながります。

しかし、導入には費用や対応範囲、運用体制などの比較検討が欠かせません。

本記事では、非エンジニアの担当者でも判断しやすいように、RAGの基本から導入ステップ、おすすめサービスまでをわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

RAG構築サービスおすすめ14選を比較

RAG(Retrieval-Augmented Generation)構築サービスは、社内外に蓄積された膨大なドキュメントを活用し、AIが文脈に沿った自然な回答を生成する仕組みです。

社内ナレッジの検索効率や問い合わせ対応の質を大幅に向上させることができ、非エンジニアでも扱えるUIが整っているサービスも多く登場しています。

ここでは、対応領域や導入支援の有無、費用対効果などの比較ポイントを踏まえて、代表的なRAG構築サービスを14サービスに厳選しました。

- CorporateOn(株式会社LegalOn Technologies)

- OfficeBot(ネオス株式会社)

- PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Technology)

- JAPAN AI CHAT(JAPAN AI株式会社)

- RAGOps(株式会社エクサウィザーズ)

- クウゼン生成AIチャットボット(株式会社クウゼン)

- OPTiM AIRES(株式会社オプティム)

- アーガイル AIアシスタント(アーガイル株式会社)

- AirCourse AIナレッジ(KIYOラーニング株式会社)

- Questella(クエステラ)(NDIソリューションズ株式会社)

- NewtonX(株式会社セラク)

- exaBase 生成AI(株式会社Exa Enterprise AI)

- TASUKI Annotation(ソフトバンク株式会社)

- LYZON(株式会社LYZON)

業界・目的別に自社に合ったサービスを見極める参考にしていただければ幸いです。

CorporateOn(株式会社LegalOn Technologies)

CorporateOnは、契約書や社内規程などの法務文書を中心としたRAG(Retrieval-Augmented Generation)構築に強みを持つソリューションです。

あらかじめ組み込まれた専門ナレッジと社内データを組み合わせ、高精度な初期回答を自動生成する点が特長です。

法務部門やコンプライアンス部門におけるナレッジ共有の効率化を重視した設計で、情報漏洩リスクにも配慮されたセキュアな環境を提供しています。

導入後すぐに使えるUIと、実務に直結した回答品質の高さにより、非エンジニアの担当者でもスムーズに運用が可能です。

法務・規程管理業務を効率化したい企業にとって有力な選択肢となるでしょう。

OfficeBot(ネオス株式会社)

OfficeBotは、社内外の多様なドキュメントを高速・高精度で検索・活用できるRAGサービスです。

画像認識技術を備え、図面や資料のレイアウトといった視覚情報にも対応可能な点が大きな特長です。

導入直後から90%を超える回答精度を実現しており、特に製造業や建設業など、情報量が多く複雑な業務を抱える企業に適しています。

UIは業務フローに組み込みやすく、非エンジニアでも直感的に利用できる点も評価されています。

幅広い部署からの問合せ対応を効率化したい企業や、紙媒体のナレッジをデジタル化したい企業におすすめです。

PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Technology)

PKSHA AI ヘルプデスクは、FAQや社内問い合わせ対応を効率化するナレッジマネジメント型のRAGサービスです。

最大の特長は、FAQがゼロの状態からでもAIが自動でナレッジを生成・補完できる点にあります。

過去の問い合わせ履歴や社内文書を学習し、自然な応答を実現するため、問い合わせ対応にかかる人的コストを大幅に削減可能です。

社内外の多様な部署から寄せられる質問に対して、スピーディかつ一貫性のある回答を提供できるため、カスタマーサポート部門や情シス部門などに適しています。

運用しながらナレッジが蓄積されるため、初期リソースが限られている企業でも導入しやすい点も魅力です。

JAPAN AI CHAT(JAPAN AI株式会社)

JAPAN AI CHATは、日本語環境に最適化された生成AIチャットサービスで、RAG構築にも対応しています。

特徴は、独自の日本語特化LLMを活用しており、文章の曖昧さや言い回しに強く、ユーザーの意図を的確に理解できる点です。

社内マニュアルや業務フローなど、日本語中心の非構造化データを活かした検索・応答が可能であり、特に多拠点や多業種での社内問合せ対応に強みを発揮します。

UIも非常にシンプルで、ノーコードでの導入支援も提供されており、エンジニアリソースが不足している企業にもおすすめです。

国産である点から、データ保護や法令遵守の観点でも安心して利用できます。

RAGOps(株式会社エクサウィザーズ)

RAGOpsはエクサウィザーズが提供するAIアプリ開発基盤「exaBase Studio」上で動作するRAG構成テンプレートです。

主にAWS(特にAmazon Bedrock)と連携したRAGアプリケーションの構築・運用を支援するスターターキットです。

エクサウィザーズ/Exa Enterprise AIが大企業向けのRAG構築支援で蓄積した知見を反映し、社内データとの連携や回答品質の評価・改善、チャットUIまでを一つのテンプレート内で扱えます。

また、パブリッククラウド(AWS)だけでなくプライベートクラウド環境での運用にも対応しており、セキュリティ要件に応じた構成を選択できる点も強みです。

exaBase StudioとRAGOpsに加えて、プロフェッショナルサービスによるコンサルティング/運用支援も用意されており、要件定義から運用改善まで伴走してもらえるため、DX推進を担う非エンジニアの担当者にとっても心強いパートナーとなります。

クウゼン生成AIチャットボット(株式会社クウゼン)

クウゼン生成AIチャットボットは、クウゼン独自のRAGアーキテクチャと自然言語処理に基づき、高精度な回答生成を実現するAIチャットボットです。

専任カスタマーサクセスによる設計・実装・運用改善のトータルサポートがあり、非エンジニアの担当者でも安心して導入できます。

ノーコードでチャットシナリオを作成でき、LINEやSlack、Webプラグインなど多様なインターフェイスに対応している点も強みです。

PDFやWord、Webページ、画像、DBなど多彩な形式のデータをそのままナレッジとして活用でき、業務担当者が求める情報に素早く応答できる柔軟性が魅力です。

OPTiM AIRES(株式会社オプティム)

OPTiM AIRESは、「登録するだけで即運用可能」を追求したAIエージェント型チャットボットです。

わずか5分でAIチャットボットの作成が可能で、Q&A・マニュアル・WebページのURLを登録するだけで自動的にナレッジを構築できます。

Webサイトのトップページを指定すればサイト全体をナレッジ化でき、さらに回答時には参照元の提示や信頼度の閾値設定も可能です。

誤答リスクを抑えつつ、柔軟な応答環境を迅速に整えたい現場に適しています。

アーガイル AIアシスタント(アーガイル株式会社)

アーガイルの「AIアシスタント」は、GPT系やClaude系など複数の最新モデルに対応し、法人での生成AI活用を実務レベルで支援します。

直感的なタブ型UIと業務別プリセットにより、プロンプト設計の負担を抑えて素早く利用開始できます。

個人情報保護、NGワード設定、IP制御などのセキュリティ機能を備え、定額制でコスト見通しを立てやすい点も特徴です。

人事・法務・研究など、厳格な要件が求められる部門での導入に向いています。

AirCourse AIナレッジ(KIYOラーニング株式会社)

AirCourse AIナレッジは、企業内の生成AI活用をスモールスタートしやすい設計で、学習データに入力内容が利用されない前提の安心感を重視しています。

150種類以上の業務別テンプレートを備え、初心者でもすぐに要約・草案作成・FAQ整備に活用可能です。

社内ドキュメントを参照するRAG機能や添付ファイルからの回答生成にも対応し、ナレッジの循環と更新を促します。

運用面では成果物やプロンプトの共有機能により、部門横断での標準化を進めやすい点が強みです。

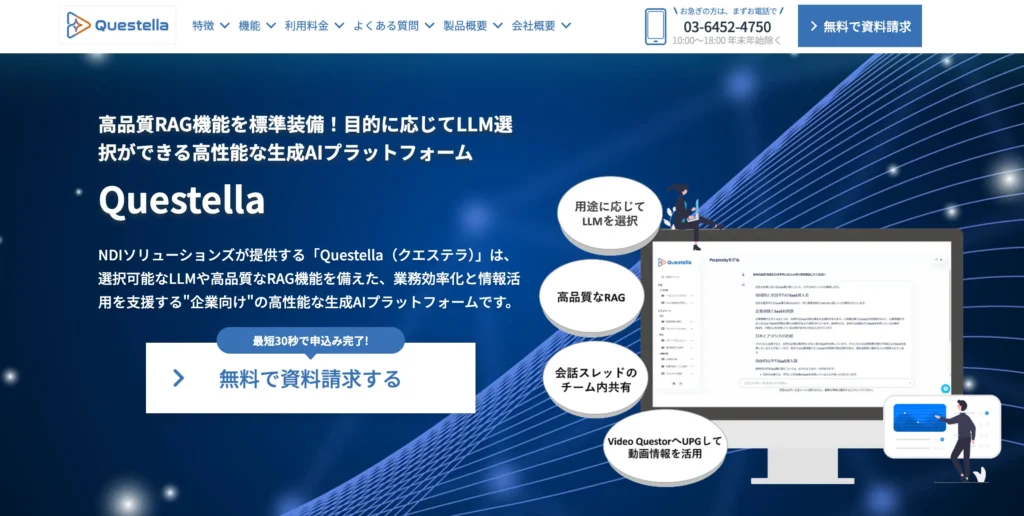

Questella(クエステラ)(NDIソリューションズ株式会社)

Questellaは、ChatGPT(Azure OpenAI Service)やClaude、Perplexity AIなど複数のLLMから最適なモデルを選択できる、高性能な生成AIプラットフォームです。

高度なRAG機能が標準装備されており、全文検索とベクトル検索のハイブリッド+日本語特化のランキングで、社内ナレッジ活用の精度と速度を両立可能です。

チーム内での会話スレッド共有・再利用も容易で、部署をまたいだ協働やナレッジ蓄積にも役立ちます。

さらに、Questella上で動作する「Video Questor」にアップグレードすれば、動画を解析してAIが対話形式で応答する仕組みまで追加可能です。

情報量が多い教育・研修・製造などの現場や、動画コンテンツの利活用を進めたい企業に適しています。

NewtonX(株式会社セラク)

NewtonXはChatGPTを組織内で安全かつ効果的に活用できるように設計された法人向けサービスです。

自社データとの連携(RAG)によって精度の高い回答生成が行え、誤回答を抑える機能やWebブラウジングによる補足情報取得にも対応しています。

特に、異なる部署間の活用促進と定着を支えるために、プロンプトテンプレート、チャット共有機能、IP制御や禁止ワード設定といったセキュリティ対策が充実している点が特徴です。

さらに、導入支援から定着化までをサポートするカスタマーサクセス体制が整っており、非エンジニアの担当者でも安心して使いこなせるよう配慮されています。

ナレッジ活用と組織文化の変革を同時に目指す企業にとって有力な選択肢です。

exaBase 生成AI(株式会社Exa Enterprise AI)

exaBase 生成AIは、法人向けの生成AIプラットフォームとして国内市場シェアNo.1を誇り、多様な業種で導入されています(約700社・7万人以上利用)。

ChatGPT、Gemini、Claudeなど複数モデルに対応し、高精度のRAG(Retrieval-Augmented Generation)機能が標準搭載されており、PDF・Word・Excel・CSVなど多様な社内外データを活用可能です。

また、管理画面上で使用状況や生産性向上の推定値を確認でき、禁止ワード登録やデータ連携機能が料金内で利用できる点も評価されています。

全社展開を見据えた導入やデータ活用基盤として、コストバランスを重視する企業にとって有力な選択肢となります。

TASUKI Annotation(ソフトバンク株式会社)

TASUKI Annotationは、RAG導入における鍵となる「教師データの質」を高めるための支援サービスです。

非エンジニアでも使いやすい管理画面で、社内データのアノテーション(ラベル付け)や構造化を効率化でき、RAGの精度検証サイクルを加速します。

さらに、専門家によるアノテーション代行も提供されるため、高品質なナレッジデータを確保したい企業にとって安心です。

FAQ自動化やナレッジ検索で回答品質を重視する現場で、運用基盤を強化したい方に適した選択となります。

LYZON(株式会社LYZON)

LYZONが提供する「LynxBot」は、SharePoint上の文書(Excel・Word・PowerPoint・PDFなど)をそのまま活用できるRAG対応AIチャットボットです。

MicrosoftのCopilot StudioやAzure OpenAI Serviceを活用し、セキュリティ面でも安心できるAIチャット導入を迅速に実現できます。

最新モデル(GPT‑4oなど)の切り替えにも柔軟に対応し、常に最適な生成性能を活かせる点も大きな利点です。

また、データ整理やポータル構築を含めた支援体制が整っており、開始後の運用を見据えた継続支援を受けたい企業にも安心です。

Microsoft 365やAzure環境を既に活用している組織に特に向いています。

RAG構築サービスとは?基礎知識と仕組み

RAG構築サービスは、生成AIに社内外の情報を結びつけることで、正確かつ根拠のある回答を可能にする仕組みです。

しかし、導入を検討するにあたって「そもそもRAGとは何か」「通常の生成AIとどう違うのか」「どのようなユーザー体験が実現できるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

ここでは、RAGの基本概念から仕組み、UI・UXの具体例まで、導入判断に必要な基礎知識を丁寧に解説します。

理解を深めることで、自社に適した導入方法やサービスの選定にも役立ちます。

Retrieval-Augmented Generation(RAG)の概要

Retrieval-Augmented Generation(RAG)は、大規模言語モデル(LLM)と社内外のナレッジデータを組み合わせる技術のことです。

質問に対して、まず関連文書を検索(Retrieval)し、その情報をもとに回答文を生成(Generation)する仕組みになっています。

一般的な生成AIは学習済みの情報しか使えませんが、RAGは最新の社内マニュアルやFAQなどを反映した応答が可能です。

これにより、「社内固有の事情に合った正確な回答」が求められる業務にも活用できます。

特に、情報更新が頻繁な企業や、ナレッジを正しく運用したい現場には有効です。

RAGと生成AIサービスの違い

RAGと一般的な生成AIの違いは、「回答の根拠となる情報の扱い方」にあります。

通常の生成AIは過去の学習データに基づいて回答するため、情報が古いままだったり、企業独自の知識に対応できないことがあります。

一方、RAGは都度ナレッジベースを検索し、取得した情報を根拠に応答するため、信頼性の高い出力が可能です。

特に、社内ルールや製品仕様などの「間違えられない回答」が求められる業務では、RAGの方が現場での実用性が高くなります。

判断や説明責任が求められる部門ほど、RAGの導入を検討する価値はあります。

RAG構築サービスで実現できるUI・UX例

RAG構築サービスでは、ユーザーが自然文で入力するだけで正確な回答を得られる直感的なUI・UXを設計できます。

例えば、チャット形式のインターフェースを用い、関連文書を引用しながら回答する仕組みは、社内問合せやカスタマーサポートで効果的です。

また、FAQの自動生成や検索履歴を活用したレコメンド表示なども実現可能です。

UIのわかりやすさとUXのスムーズさが、非エンジニアや幅広い職種の利用者にも受け入れられる要因となります。

現場主導での活用を進めるには、こうした体験設計が重要となります。

RAG構築サービスを利用するメリット

RAG構築サービスの導入により、業務の属人化や情報探索の手間といった、日常業務の課題を根本から見直すことが可能になります。

具体的には、ナレッジ検索の効率化やFAQの自動化、顧客対応の品質向上、セキュリティの強化などが挙げられます。

これらは単なるコスト削減にとどまらず、現場での判断スピードや顧客満足度の向上にも直結します。

ここでは、RAG活用の代表的な効果を3つの視点から詳しく解説し、自社にとっての導入価値を見極める手がかりをご提供します。

ナレッジ検索・FAQ自動化で生産性向上

RAG構築サービスの導入により、社内ナレッジやFAQの検索業務が大幅に効率化されます。

従来は情報を探すために複数の文書を横断したり、特定の担当者に確認したりと時間を要していましたが、RAGは自然文検索により、必要な情報を瞬時に提示できます。

また、問い合わせの傾向を学習し、自動でFAQを生成・更新する仕組みも実装可能です。

これにより属人化を防ぎ、全社的な業務スピードを底上げできます。

問い合わせ件数が多い部門や、情報が頻繁に変化する業務ほど効果が高まります。

カスタマーサポートの応答品質向上

RAG構築サービスを活用することで、顧客対応における回答の質と一貫性が向上します。

AIが社内マニュアルや製品仕様書を都度参照して応答するため、担当者の知識差に左右されず、正確な情報提供が可能になります。

対応時間の短縮だけでなく、顧客からの信頼性向上にもつながるということです。

また、過去の問い合わせ内容を学習して応答内容を進化させるため、運用するほど品質が高まるのも特徴です。

複数の製品やサービスを取り扱う企業において、RAGは重要な武器になります。

セキュリティ強化と情報漏洩リスク低減

RAG構築サービスでは、データアクセス制御や検索対象の限定が可能なため、セキュリティ対策にも有効です。

AIが参照できる情報を限定することで、外部への誤回答や機密情報の流出リスクを抑えられます。

また、ログの記録や監査機能を活用することで、どの情報にアクセスされ、どのように使われたかの追跡も可能です。

特に、法務・人事・経営企画など、機密性の高い部署での導入では、セキュリティ要件を満たせるかが大きな判断材料となります。

RAG構築サービスの活用事例

RAG構築サービスは、多様な業務領域で実際に導入されており、それぞれの現場で具体的な成果を上げています。

例えば、法務領域では契約書確認の効率化、カスタマーサポートでは対応の均質化、社内情報の活用ではドキュメント検索の迅速化などが挙げられます。

こうした実例を知ることで、自社に適した導入シナリオを描きやすくなり、投資対効果の見通しも立てやすくなるでしょう。

ここでは、代表的な活用事例を3つ取り上げ、どのような現場でどう役立っているかを具体的にご紹介します。

法務・契約書管理での活用

法務部門では、契約書の条項確認や過去の案件との類似性調査に多くの時間がかかるのが課題です。

RAG構築サービスを導入すれば、過去の契約書や社内規程を検索し、AIが該当条文を抜粋して提示できます。

これにより、属人的な確認作業を減らしつつ、確認精度とスピードを両立できます。

法務リスクを低減しながら、契約業務を効率化したい企業には非常に有効な活用例です。

コンタクトセンター/ヘルプデスクでの活用

コンタクトセンターでは、担当者ごとの対応品質のばらつきや対応時間の長さが課題です。

RAGを用いることで、顧客の質問に対して製品マニュアルや過去の対応履歴をもとに、AIが適切な回答候補を提示できます。

これにより、経験の浅いオペレーターでも正確かつ迅速な対応が可能になります。

人手不足の現場でも応答の質を保ちたい企業にとって、有効な選択肢です。

社内ドキュメント検索・社外FAQ公開の活用

社内向けドキュメントや社外向けFAQは量が膨大になりやすく、必要な情報にたどり着けないという悩みが多くあります。

RAG構築サービスを活用すれば、自然文による検索で該当部分を抜粋・提示し、情報アクセスのハードルを大きく下げることができます。

また、社外向けに公開するFAQも、ユーザーの質問内容に合わせて柔軟に回答できるため、問い合わせ件数の削減にも貢献するでしょう。

RAG構築サービスの選び方【比較ポイント】

RAG構築サービスは対応範囲や連携環境、サポート体制などによって提供内容が大きく異なります。

「費用はどのくらいかかるのか」「自社のデータ形式やインフラ環境に合うか」「導入後も継続的に支援してもらえるか」といった点を比較することが、後悔しないサービス選定のポイントです。

ここでは、導入前に確認すべき主要な比較ポイントを4つに整理し、それぞれの見極め方や注意点を解説します。

- 費用対効果とRAG構築費用

- 対応データ量・ファイル形式・外部連携

- ローカル環境/クラウド(GCP等)対応可否

- 導入支援・運用サポート体制

業界や用途によっても適したサービスは異なるため、自社にフィットした選択を行うための判断軸としてお役立てください。

費用対効果とRAG構築費用の目安

RAG構築サービスの導入には一定のコストがかかるものの、問い合わせ対応や社内情報検索の効率化による人件費削減効果が期待できます。

一般的に、初期費用は50〜300万円、月額費用は10〜100万円前後が相場です。

費用はデータ量やカスタマイズ内容、運用サポートの範囲に応じて変動します。

重要なのは、単なる金額比較ではなく「業務時間削減や属人化解消など、得られるリターンとのバランス」を見ることです。

費用対効果を可視化することで、導入の社内稟議も通りやすくなるでしょう。

対応データ量・ファイル形式・外部連携

RAG構築サービスの選定時には、自社の保有データに対する対応範囲を確認することが不可欠です。

テキスト形式のPDFやWord、Excelは対応していることが多い一方で、画像・音声・非構造データへの対応はサービスにより異なります。

また、既存のナレッジツールやCRM、ファイル共有システムとの連携可否も業務効率に直結します。

扱えるデータ形式が限定されていると、変換コストや運用の負担が増える可能性があるため、事前に連携対象やファイル種別の確認を行いましょう。

ローカル環境/クラウド(GCP等)対応可否

RAG構築サービスは、提供形態がクラウド型かオンプレミス(ローカル環境)かによって選定基準が大きく変わります。

セキュリティ要件が厳しい業種では、自社サーバー上での運用を前提とするケースもあり、その場合はローカル対応の有無が重要です。

一方で、Google Cloud Platform(GCP)やAWS、Azureなどのクラウド基盤との連携が前提のサービスも多く、拡張性や初期構築の速さが魅力です。

自社のインフラ方針と照らし合わせて、最適な運用形態を選択することが求められます。

導入支援・運用サポート体制

RAG構築は高度な設計やデータ整理が求められるため、導入時の支援体制が整っているかは重要な評価軸です。

PoC(概念実証)から要件定義、UI設計、データ接続設定、運用中の改善提案まで一貫して支援してくれるサービスであれば、非エンジニアの担当者でも安心して導入を進められます。

また、運用フェーズに入ってからの問い合わせ対応や改善支援の有無も、継続活用に大きく影響します。

サポート内容を比較し、自社の体制で無理なく運用できるか確認することが成功のポイントです。

RAG構築サービスの費用相場

RAG構築サービスを検討する際、多くの企業が気にするのが「初期費用や月額費用はどの程度かかるのか」「自社の予算に見合うサービスがあるのか」という点です。

ただし、費用は導入範囲やデータ連携の複雑さ、サポート体制によって大きく異なるため、単純な比較は難しいのが実情です。

ここでは一般的な費用レンジや費用対効果の考え方、コスト削減のための交渉ポイントについて具体的に解説します。

予算策定や社内稟議の参考として、現実的な価格感を把握することができます。

初期費用・月額費用の一般的レンジ

RAG構築サービスの費用は、導入規模や要件によって幅がありますが、初期費用は50〜300万円、月額費用は10〜100万円前後が一般的です。

例えば、PoC(概念実証)やプロトタイプ構築に留まる場合は、比較的低価格で済みますが、本番環境への導入や複数部門での利用を想定した場合はカスタマイズ費用が加算される傾向があります。

なお、料金体系には「ユーザー数ベース」「API呼び出し数ベース」などもあり、自社の利用方法に合ったプラン選びが重要です。

価格だけで判断せず、将来的な活用範囲とあわせて費用対効果を見極めることがポイントです。

コスト削減の見積もり・契約交渉術

RAG構築サービスの費用を抑えるには、導入目的を明確にし、初期段階では必要最低限の機能に絞った見積もりを依頼することが有効です。

例えば、全社展開を前提にせず、一部部門から段階的に導入することで、PoC成果を活用した価格交渉につなげやすくなります。

また、契約期間や成果物の範囲によっては、割引条件を引き出せる場合もあります。

複数社から提案を取り、導入後の保守・改善提案の有無まで含めて比較することで、総コストを最適化できるでしょう。

RAG構築サービス導入ステップと期間の目安

RAG構築サービスを検討するにあたって、「どのような手順で導入が進むのか」「本稼働までにどれくらいの期間がかかるのか」は多くの担当者が気になるポイントです。

特に非エンジニアの立場では、技術的な工程や社内の巻き込み方が見えづらく、導入判断に迷いが生じがちです。

ここでは、初期の要件定義からPoC(概念実証)、本番環境の構築、運用開始後の改善フェーズまでを段階的に整理し、それぞれの期間目安や注意点を解説します。

全体像を把握することで、社内調整や予算計画もスムーズに進めやすくなります。

要件定義〜PoC(概念実証)フェーズ

RAG構築の初期段階では、「何を目的とし、どのような情報をAIに答えさせたいのか」を明確にする要件定義が重要です。

その上で、小規模な環境で仮のデータを使い、実際の回答精度や操作感を検証するPoC(概念実証)を実施します。

この段階で「期待した精度が出るか」「既存の業務フローに合うか」を見極めることで、不要な投資リスクを避けやすいです。

特に、複雑な業務や大量の社内文書がある場合、PoCによって課題の洗い出しがしやすくなります。

結果をもとに本番導入の可否を判断する、重要なフェーズです。

本番環境構築〜データ取り込みフェーズ

PoCで効果が見込めると判断された後は、本番環境の構築とナレッジデータの取り込みに進みます。

ここでは、回答の信頼性を高めるために、文書構造の整備やメタデータ付与などの前処理が必要になる場合もあります。

また、システム連携やUI設計、アクセス制御の設定など、実運用に向けた調整も同時に行われます。

重要なのは、「誰が・いつ・どの情報にアクセスできるか」を明確にしておくことです。

この工程を丁寧に進めることで、業務部門にも安心して展開できるRAG環境が整います。

運用開始後のチューニングと改善

運用開始後も、RAGの精度や使いやすさは継続的な改善が欠かせません。

例えば、ユーザーが検索したキーワードとAIの回答精度のギャップをログ分析し、ナレッジ追加や分類の見直しを行うことで改善が図れます。

また、現場の声を反映したUI調整や回答文のチューニングも、ユーザー満足度向上に直結するでしょう。

RAGは「導入して終わり」ではなく、継続的に育てていく仕組みです。

社内体制やベンダーのサポートも活用しながら、段階的に精度を高めていくことが成功の鍵となります。